Kennst du das Gefühl, wenn dein Akku viel schneller leer wird als früher? Oft wird dann vom sogenannten Memory-Effekt gesprochen. Viele denken dabei an ein mysteriöses Problem, das Akkus einfach so kaputt macht – aber ganz so ist es nicht.

Der Begriff kommt aus einer Zeit, in der bestimmte Akkutypen wirklich „vergessen“ haben, wie viel Energie sie eigentlich speichern konnten. Wenn man sie immer nur teilweise geladen hat, merkten sie sich diesen Stand und lieferten beim nächsten Mal weniger Kapazität. Das klingt fast so, als hätte der Akku ein Gedächtnis.

Heute ist der Memory-Effekt ein Stück Technikgeschichte, aber er wird oft noch mit modernen Akkuproblemen verwechselt. Deshalb schauen wir uns genau an, woher er kommt, was dahintersteckt und warum er für aktuelle Powerbanks oder Smartphones kaum noch eine Rolle spielt. So kannst du falsche Vorstellungen vermeiden und deine Akkus besser nutzen.

Ursprung des Begriffs: Wie der Memory-Effekt entdeckt wurde

Der Memory-Effekt wurde erstmals in den 1960er-Jahren bei Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) beobachtet. Damals nutzte man diese Batterien häufig in Satelliten und in der Luftfahrt. Die Akkus wurden dort oft nicht komplett entladen, sondern nur in einem bestimmten Bereich genutzt und wieder aufgeladen. Nach einiger Zeit zeigte sich, dass die Kapazität scheinbar „schrumpfte“.

Man hatte das Gefühl, der Akku habe sich den Punkt gemerkt, an dem er regelmäßig nachgeladen wurde. Dadurch entstand der Name „Memory-Effekt“. Im Alltag wurde dieses Phänomen später auch in tragbaren Geräten wie Kameras oder schnurlosen Telefonen sichtbar. Nutzer stellten fest, dass ihre Akkus schneller schlapp machten, obwohl sie eigentlich noch Energie hätten speichern können.

Der Memory-Effekt war also weniger ein technischer Defekt, sondern ein spezielles Verhalten bestimmter Akkutypen. Er zeigte, wie stark die Nutzung die Leistungsfähigkeit beeinflussen kann.

Welche Akkutypen sind vom Memory-Effekt betroffen?

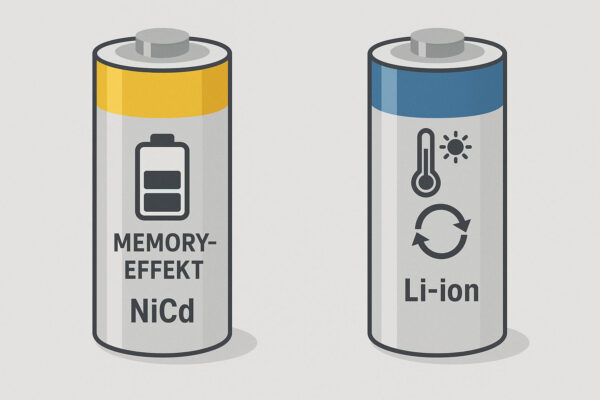

Nicht jeder Akku leidet unter dem Memory-Effekt. Am stärksten betroffen waren klassische Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd). Diese Batterien waren viele Jahre Standard und wurden in Werkzeugen, Telefonen oder auch in Radios verwendet.

Etwas schwächer, aber immer noch spürbar, trat der Effekt bei Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH) auf. Auch hier konnte es passieren, dass die Kapazität bei falscher Handhabung abnahm. Moderne Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus hingegen sind so gut wie immun dagegen.

Kurze Übersicht:

- NiCd-Akkus: sehr stark betroffen

- NiMH-Akkus: teilweise betroffen

- Li-Ion/Li-Po-Akkus: kaum bis gar nicht betroffen

Das bedeutet: Wer heute ein Smartphone, Laptop oder eine Powerbank nutzt, muss sich um den klassischen Memory-Effekt keine Sorgen mehr machen. Er ist vor allem ein Problem älterer Akkugenerationen.

So wirkt sich der Memory-Effekt auf die Akkukapazität aus

Wenn ein Akku immer wieder nur teilweise geladen wurde, hat er sich diesen Bereich „gemerkt“. Er verhielt sich so, als ob er nur noch den regelmäßig genutzten Abschnitt seiner Kapazität nutzen könnte.

Ein Beispiel: Wird ein Akku ständig nach 50 % Ladezustand wieder vollgeladen, dann erkennt er irgendwann diese 50 % als seine neue maximale Kapazität. In der Praxis bedeutet das, dass du scheinbar nur noch die Hälfte der möglichen Energie nutzen kannst.

Die Folgen:

- Verkürzte Laufzeit des Geräts

- Häufigeres Nachladen nötig

- Langfristig sinkende Zufriedenheit mit dem Akku

Dieser Effekt war besonders ärgerlich, weil er die Akkus unzuverlässig machte. Der Akku war nicht kaputt, aber er konnte seine volle Energie nicht mehr bereitstellen. Genau das war der Grund, warum der Memory-Effekt bei vielen Nutzern so negativ im Gedächtnis blieb.

Unterschiede zwischen klassischem Memory-Effekt und anderen Alterungsprozessen

Viele verwechseln den Memory-Effekt mit normalem Akkuverschleiß. Dabei sind es zwei verschiedene Dinge. Der Memory-Effekt ist ein spezielles Verhalten, das hauptsächlich bei NiCd- und NiMH-Akkus auftritt. Andere Alterungsprozesse betreffen dagegen alle Akkutypen.

Ein klassischer Verschleiß entsteht zum Beispiel durch:

- Chemische Alterung: Elektroden verändern sich mit der Zeit.

- Ladezyklen: Jeder vollständige Lade- und Entladevorgang schwächt die Zellen minimal.

- Temperatur: Hitze oder Kälte beschleunigen den Kapazitätsverlust.

Der Unterschied ist: Beim Memory-Effekt verliert der Akku scheinbar Kapazität durch die Art der Nutzung. Bei normalen Alterungsprozessen sinkt die Leistung dagegen durch physikalische Veränderungen im Inneren.

Es ist wichtig, diese Begriffe auseinanderzuhalten. Nur so versteht man, warum der Memory-Effekt heute kaum noch relevant ist, während normale Alterung jeden Akku betrifft – egal ob Powerbank, Handy oder Laptop.

Methoden zur Vermeidung des Memory-Effekts im Alltag

Als der Memory-Effekt noch ein echtes Problem war, gab es Tricks, um ihn zu vermeiden. Am wichtigsten war es, die Akkus regelmäßig komplett zu entladen, bevor man sie wieder voll auflud. So wurde das „falsche Einprägen“ von Teilkapazitäten verhindert.

Nützliche Methoden:

- Akkus nicht ständig nach kurzem Gebrauch wieder laden

- Regelmäßig komplette Lade-Entlade-Zyklen durchführen

- Bei NiCd-Akkus: gelegentlich eine „Auffrischungsladung“ mit speziellen Ladegeräten

Auch für NiMH-Akkus empfahlen Hersteller ähnliche Vorgehensweisen, wenn auch nicht ganz so streng. Für Lithium-Ionen-Akkus gelten diese Regeln nicht mehr, weil sie praktisch nicht vom Memory-Effekt betroffen sind.

Wer noch alte Geräte mit NiCd-Akkus nutzt, sollte diese Methoden aber kennen. So lässt sich die nutzbare Kapazität möglichst lange erhalten.

Technische Fortschritte: Warum moderne Akkus kaum noch betroffen sind

Heute sind Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus Standard. Diese Technologien haben den Memory-Effekt praktisch eliminiert. Sie basieren auf einer ganz anderen chemischen Struktur, die dieses Verhalten nicht zeigt.

Stattdessen sind andere Faktoren entscheidend, wie die Anzahl der Ladezyklen oder die richtige Temperatur beim Laden und Lagern. Deshalb empfehlen Experten eher, auf Überhitzung zu achten oder Akkus nicht dauerhaft bei 100 % oder 0 % zu lagern.

Moderne Ladegeräte tragen ebenfalls dazu bei, dass Akkus optimal geladen werden. Viele Geräte haben integrierte Schutzschaltungen, die Überladung verhindern und die Lebensdauer verlängern.

Kurz gesagt: Wer heute eine Powerbank, ein Smartphone oder einen Laptop nutzt, muss den Memory-Effekt nicht mehr fürchten. Das Problem gehört der Vergangenheit an – auch wenn der Begriff immer noch oft falsch verwendet wird.

Tipps für längere Lebensdauer von Powerbanks und Geräten mit Akku

Auch wenn der Memory-Effekt bei modernen Akkus keine Rolle mehr spielt, gibt es einfache Tipps, um die Lebensdauer deiner Akkus zu verlängern.

Praktische Empfehlungen:

- Teilweise laden: Ein Akku hält länger, wenn er nicht ständig ganz leer oder ganz voll ist. Ideal sind Ladebereiche zwischen 20 % und 80 %.

- Nicht überhitzen lassen: Ladegeräte und Geräte nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen nutzen.

- Lange Lagerung: Akkus am besten bei etwa 50 % Ladung lagern.

- Original-Ladegeräte verwenden: Diese sind optimal auf den Akku abgestimmt.

- Geräte regelmäßig nutzen: Akkus mögen es nicht, wenn sie monatelang unbenutzt liegen.

Wenn du diese Tipps beherzigst, profitierst du lange von zuverlässigen Akkus – egal ob in deiner Powerbank, deinem Smartphone oder deinem Laptop.

Fazit: Der Memory-Effekt und was du daraus lernen kannst

Der Memory-Effekt ist zwar heute kein echtes Problem mehr, aber er zeigt sehr gut, wie wichtig der richtige Umgang mit Akkus ist. Während ältere Nickel-Cadmium-Akkus stark betroffen waren, kannst du dich bei modernen Lithium-Ionen-Akkus entspannen – sie haben dieses Verhalten nicht. Trotzdem lohnt es sich, bewusst auf Ladegewohnheiten und die Pflege deiner Geräte zu achten.

Spannend bleibt die Frage, wie sich Akkutechnologien in Zukunft entwickeln. Vielleicht werden wir schon bald Akkus sehen, die noch langlebiger, umweltfreundlicher und schneller aufladbar sind. Für dich bedeutet das: Bleib neugierig und probiere verschiedene Tipps aus, um deine Akkus im Alltag besser zu nutzen.

Wenn du achtsam mit deinen Powerbanks und Geräten umgehst, sparst du nicht nur Geld, sondern schonst auch die Umwelt. Dein Akku dankt es dir mit einer längeren Lebensdauer – und du hast länger Freude an deinen Geräten.

FAQ – Häufige Fragen und Antworten

Hier habe ich noch Antworten auf häufige Fragen zu diesem Thema zusammengestellt:

Nein, bei modernen Powerbanks besteht kein Risiko. Sie nutzen fast immer Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus, die vom klassischen Memory-Effekt nicht betroffen sind. Probleme mit der Kapazität entstehen hier eher durch normale Alterung oder falsche Lagerung.

Ein Hinweis ist, wenn der Akku plötzlich deutlich weniger Energie liefert, obwohl er voll geladen wurde. Das trat früher bei NiCd-Akkus auf. Bei heutigen Lithium-Ionen-Akkus sind solche Symptome jedoch fast immer normale Alterungserscheinungen.

Das war früher sinnvoll bei NiCd-Akkus. Für moderne Lithium-Ionen-Akkus ist eine Tiefentladung jedoch sogar schädlich. Hier solltest du darauf achten, den Ladebereich möglichst zwischen 20 und 80 Prozent zu halten.

Der Begriff hat sich eingebrannt, weil er jahrzehntelang ein echtes Problem war. Viele Menschen benutzen ihn inzwischen als Synonym für jede Art von Kapazitätsverlust – auch wenn die Ursache meist eine andere ist.

Ja, in bestimmten Spezialanwendungen war der Effekt sogar nützlich. In der Raumfahrt konnte er helfen, Akkus besser an wiederkehrende Belastungszyklen anzupassen. Für den Alltag ist das aber nicht relevant.